三十年再聚榆林学院

发布日期:2025年07月20日 18:33 来源:社会合作与校友工作处

1992级政史教育班 白春丽

“再过二十年,我们来相聚,荡起小船儿,微风轻轻吹。”听这首歌的时候我们是小学生。二十年是一个很遥远的时间概念。远得难以想象,不可到达。

1995年大学毕业,我们依然很年轻,时间多得用不完,日子长得象银河。工作、生活坎坎坷坷时恨不能跳跃式变老。对身边即将退休的前辈们真诚地羡慕。不知道从什么时候开始,我们的时间再经不住计算。不留神回头打量能吓出一身冷汗,一年,十年,都成了瞬间。

我们的母校还真是贴心,深知此时的这批学生已到追忆年龄,青春最好的追忆现场便是校园,要忆就忆得轰轰烈烈,忆得完美无憾。于是我们九五届被召回母校大聚会。

时间安排:

七月十八号下午各地学生大交通来榆林报到。

七月十九号上午毕业30年纪念大会,会后统一乘车参观榆林学院科创新城校区。下午各学院组织师生坐谈交流。

七月十九号上午图书楼二楼报告厅,返校二百多名学生整齐划一着学校的统一服装,按名字入坐。手机调音。第一项,全体起立奏国歌;第二项,校长致词;第三项,第四项,……第八项。我很久没这么认真开过会了。

尤其是学生代表发言,我是极认真地听完。他是数九二的高鱼仓同学,2024年被评为全国模范教师,并作为模范教师代表,应邀赴京出席表彰活动,接受习近平总书记等党和国家领导人的亲切接见,他是我们榆林学院历届毕业生的优秀代表。偶像级别的老师,援藏三年且在高海拔的阿里,获得一摞荣誉证书,返回陕西,继续他的数学老师。一干就是三十年。

他说从榆林学院毕业后起初是自卑的,觉得和省级院校,各地名校毕业的同行比,自己的学历实在拿不到桌面上。后来在实践工作中,我并不比别人差,甚至能做的更好。“所有的付出皆会被看见”。“只有不优秀的学生,没有抬不起头的大学。”

我被感动了。当初的我们都是这样的心态。没人会以榆林高专为荣。即使榆林地区各县的教育岗位上我们学校的学生占主导地位,大家的自信心仍不足。毕竟这个学校很小,小得籍籍无名。当初的校园是那样的简陋寒酸,我们吹大牛的资本总不能说成沙滩和一年四季的风。

这位同学的发言让整个会场罩上了光环,我们学校也可以有这么优秀的人才。也许正是因为我们出自榆林高专,所以我们更努力。潜意识里想用实力为我们,为我们学校争得话语权。

下午两点半,各学院组织坐谈会。政法学院邀请了我们的代课老师。面对一个个昔日的老师我恍神了。

恍惚间校园,老师,同学似一夜间来了个时空大挪移。我们在三十年后的时空里寻找曾经的自己,重新定位和了解现在的同学,现在的老师。

班主任:我们的班主任,七十二岁,刚做完手术,在爱人的搀扶下硬抗着要和我们聊聊。见面就一一点名,我当时一个大众平平的学生三十年后听到老师点名,心里似温泉荡漾,漾的就差从眼角溢出。他还是把我们当学生,以老师又似家长的关心提点了三点:一,管住手,不要乱吃乱拿;二,管住嘴,不要乱说话;三,守住底线。老师还说:“我再陪不了你们三十年了,可别给咱们犯错误。”

三十年前他是我们的马哲老师。逢他的课,我就埋头记笔记,他所讲就是考试内容岂敢错过。并未考虑过他的课好或不好,讲的条理如何,表达如何,对我们严与否。统统在记笔记中忽略了。今天再上课,老师的三条干脆利落,严中带着慈爱。我听得比上学时还认真,也有时间分析了。

中国现代史老师:“你们是一个很特别的班”, “这个特别呀,是你们有谋定事情不达目的不罢休的那股劲”。

他给我们讲了一个案例。当年他对我们的要求很严,考试常有一部分学生过不了关。一次考完试,几个男生请他出去吃饭,他拒绝了,又来,再拒,又来,且态度坚决,你非去不可。最后老师缴械投降。老师说他此前此后几十年再没碰到类似的情景。这就是特别。三十年前作为老师的我们也很年轻,我们师生的成长是同步的。我三十年前的教案现在还保留着,有时翻阅觉得当年亏欠了你们,那时的我讲课方式、思路太不成熟,观点陈旧。

我再次被上课。在我的概念里,大学老师是老师这个职业里最不用担责的群体。只需负责侃侃而谈即可。何须考虑学生的接受效果。我真是太浅薄无知了。我的老师一生都在反思进步。

我们对老师知之甚少。当时我们的课程太多太杂,老师走马灯一样的来来往往,学生不能熟悉和了解老师。老师竟记得这些细节,何其难得。他是在学生的不良行为中发现其中的闪光点。我们做学生的何时认真去欣赏和发现老师的美,我们大意粗糙地对待了当时的照明灯。

同学的介绍更让我惭愧,我实实在在地拉低了同学们的社会贡献均分。

同学甲:班长,这个班长一当就是一辈子。这么久的岁月里,他一直没放弃这个群体,大事小事事无巨细,不厌其烦。我只知道他是班长,只看到他在班里的活动。对他的社会活动一概不知。他在榆阳区水利局工作了半生,走遍榆阳区的村村落落,实现了自来水村村通。用他的话说也算是在大地上留下痕迹的人。这个痕迹是生命质量的痕迹。

同学乙:高中政治老师,有两年行政单位工作经历,说自己性格不好,坐不住,不太会喝酒,总觉得不如站讲台自在。于是又回校园重操旧业。大学三年杂乱无章的课程虽说学了点皮毛,讲高中政治却起了大作用,他的思路拓宽了,好多知识一点就通。老师嘛就是絮叨,絮絮叨叨中,他对自己的职业成就感拉满了分。

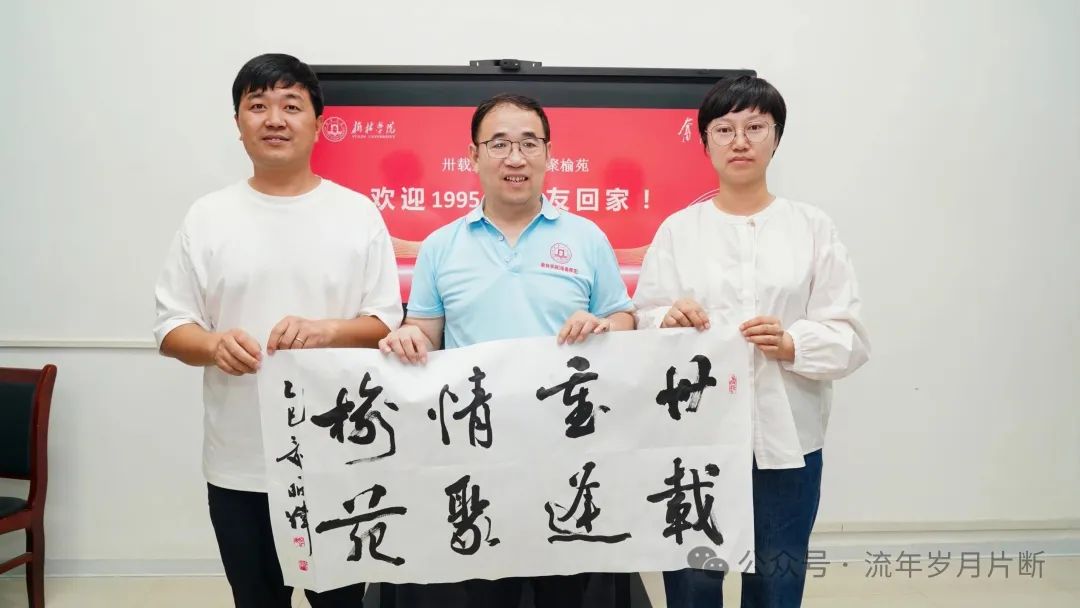

同学丙:一个书法爱好者。说自己就是一个闲散人员。多年总结了一套书法学习方法。经他手训练出去的书法爱好者不计其数。他的一生以此为荣。

同学们一个个在老师面前总结自己的劳动成果,老师们欣慰地聆听,似在欣赏丰硕的果实。

我:一个老师队伍里的逃兵。在日益卷起来的教育浪潮里,慢慢逃避。本不想实话实说,却情难自控地表白了。感觉自己这么没出息肯定是伤了老师的心。便拉大家一起下水:“我们都已过五十,事业固然重要,也得保身体,别下一个十年再相见时,兜里的药比钱还多,吃饭靠药下咽。”这个年龄健康排第一总是没错的。

重返校园身临其境才能真切感受到同学们都是眷恋着母校的。午饭二百多人在职工食堂排队打饭,擦肩而过者时有人念叨:还是当年的油炸馍馍好吃。有夸张者填补一句:我日思夜想三十年的美食唯有油炸馍。这份眷恋之情全系于两毛钱一个的油炸馍身上了。

这是物九二杨同学对母校的告白:

我们的课程是扎实的,有严谨的理论物理和高等数学课,有教师必修技能的教学法、教育学、心理学,有技能实操的实验课,在这里,我学会了无线电和简单的机械维修。更培养了我的动手能力和独立思考和思维品质,我们曾在实验室里熬夜学着放电影,做实验,当用一串导线和接触器完美控制着电机的正反转,调试透镜,当一束清晰的干涉条纹出现在光屏上时,所有人都忍不住欢呼起来。那时的我们,眼里映着科学的光,心里燃着求知的火。 在这次为回校而建的群里,老书记一句小杨让我泪流满面,这声音,和三十年前一点也没有改变。在校园里遇到几位老教师,他们鬓角已染霜雪,却依然能叫出我们的名字,拉着我们的手问长问短。那一刻,我忽然觉得母校真的如母亲,无论走多久,走多远,母亲永远记得我们的模样。母校之所以让我们魂牵梦绕,不仅是因为这里有我们的青春,更因为这里有一群永远把学生放在心上的人。

三十年的时空穿越,校园,老师,我们都变了,不变的是纯真岁月里那些共同的回忆,回忆中曾经被忽略的师生情。